居住サポート住宅制度の認定申請について(運営者向け情報)

令和7年10月1日から居住サポート住宅制度(居住安定援助賃貸住宅)が始まります。

このページでは、居住サポート住宅を運営しようとする方向けの認定制度の概要を説明しています。

※居住サポート住宅制度の概要を知りたい方や認定された住宅を探している方は、次のページを御参照ください。

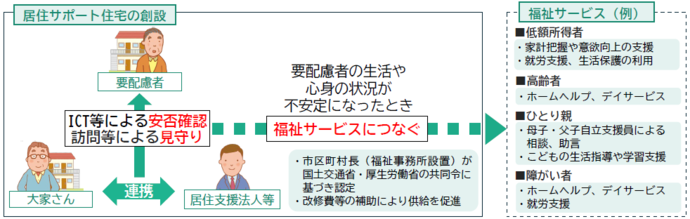

居住サポート住宅制度とは

高齢者や単身世帯の増加などにより、今後、高齢者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズがさらに高まることが見込まれる一方で、要配慮者の孤独死や死亡後の残置物処理等の入居後の課題に対して不安を持っている賃貸人の方が多くいます。これらを背景として、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和6年6月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が改正され、居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)が創設されました。

居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、要配慮者のニーズに応じて入居中のサポート(安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅で、要配慮者が入居中にこれらのサポートを受けることで「入居後の変化やトラブルに対応できる」住宅を増やす狙いで創設され、令和7年10月から開始されました。

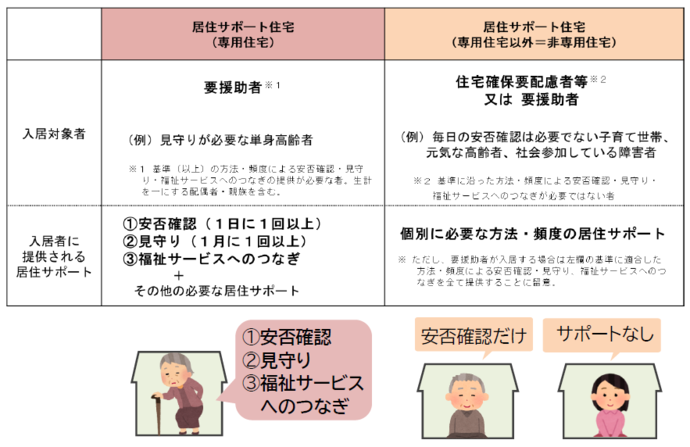

居住サポート住宅の主な認定基準

居住サポート住宅認定制度は、居住サポート住宅を運営しようとする申請者の作成する居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)を、福祉事務所が設置されている市区町村等が認定する制度です。

主な認定基準として、居住サポート(ソフト)に関する基準と、住宅(ハード)に関する基準が設けられています。

事業者・計画に関する主な基準

- 事業者が欠格要件に該当しないこと

- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること

- 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者に限定)を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準

- 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ

・1日に1回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと

・1月に1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること

・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと - 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

注記:居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む

住宅に関する主な基準

- 規模:床面積が一定の規模以上であること

- 構造:耐震性を有すること

- 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること

- 家賃:近傍同種の住宅(近隣の設備等が同程度の住宅)と均衡を失しないこと

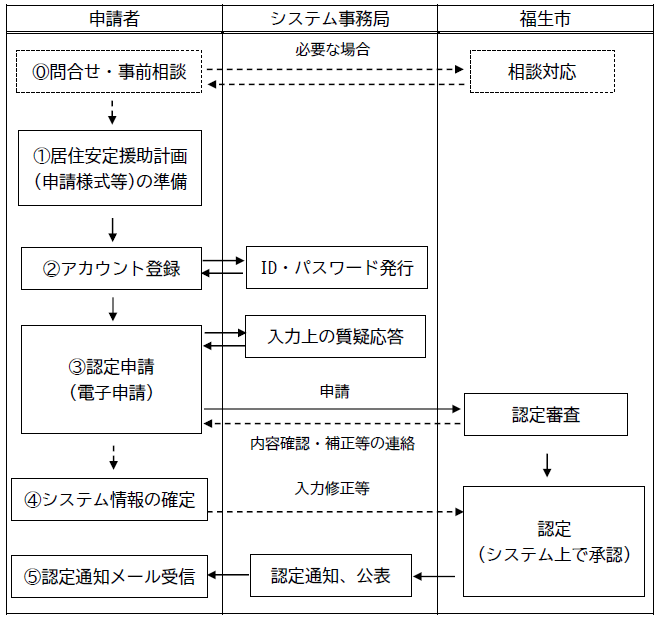

申請方法

国土交通省・厚生労働省が運営する「居住サポート住宅情報提供システム」から申請手続を行ってください。

該当する住宅の所在地である市区町村等において審査・認定します。

<居住サポート住宅情報提供システムに関する問合せ先>

居住サポート住宅情報提供システム事務局

電話番号:03-5229-7578(平日10時から12時、13時から17時)

E-mail:info@support-jutaku.mlit.go.jp

申請の流れ(イメージ)

※申請手続は、国が管理を行う「居住サポート住宅情報提供システム」上で行います。

※「システム事務局」は、上記の「居住サポート住宅情報提供システム」を管理する事務局です。

申請に向けての確認事項・情報提供

(1) 申請書類や添付書類の一覧

申請に必要は書類は、次のとおりです。

申請様式別紙、別添及び誓約書は、必要事項を居住サポート住宅情報提供システムに入力することにより自動で作成されます。

申請者は、システムへの入力前に添付書類及び参考資料を準備していただく必要があります。

| 審査対象 | 申請様式 | 別添 | 添付資料・参考資料(任意様式) |

|---|---|---|---|

| 認定事業者(申請者) | 〇別紙 (項目1) |

△別添1から4まで ※1 申請者が個人で成人or法定代理人が個人の場合は不要(下表参照) |

〇添付書類 誓約書(申請者全員) ※2 誓約書には、「申請者等が欠格要件に該当しないこと」、「居住サポート住宅が省令第10条第1号に掲げる基準に適合すること」等を誓約する内容が含まれる |

| 居住サポート | 〇別紙 (項目2) |

なし |

〇添付書類 居住サポート(うち、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)の内容用の概要図 |

|

△参考資料(居住サポートと同様の一般向けサービスを提供している場合) 居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類 |

|||

|

△参考資料(居住サポートを委託し、委託先が決まっている場合) 委託契約書 |

|||

| 居住サポート住宅 | 〇別紙 (項目3から7まで) |

〇別添5または6 ※3 一般住宅の場合は別添5、共同居住型賃貸住宅の場合は別添6 |

〇添付書類 居住サポート住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図等 |

|

△添付書類(昭和56年5月以前着工の場合) 耐震関係規定に適合または準ずることが確認できる書類等 |

| 申請者が法人※4の場合 | 申請者が個人の場合 | ||

|---|---|---|---|

| 申請者が未成年かつ法定代理人が法人※4の場合 | その他 | ||

| 賃貸人 | 別添1 | 別添2 | 不要 |

| 援助実施者 | 別添3 | 別添4 | 不要 |

※4 宅地建物取引業・住宅宿泊管理業・賃貸住宅管理業の免許等を受けている場合は、法人の役員について法第42条第4号に掲げる暴力団員等がいないことが制度上明らかであるため、法人の役員の氏名等の記載を省略可能。また、宅地建物取引業の免許を受けている場合は、使用人についても同様。

-

【参考様式】居住安定援助内容の概要図 (Excel 15.3KB)

申請様式 別紙(項目2)に添付が必要な「居住サポートの内容の概要図」の参考様式の例示です。必要事項が記載されていれば、任意の様式であっても構いません。

(2) 福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)

次の「主たる課題に応じたつなぎ先一覧表」を御参考ください。

| 主たる課題 | 福生市の窓口 | 福生市の相談機関 |

|---|---|---|

| 生活に困窮する場合 | 福祉保健部 社会福祉課 |

福生市自立相談支援機関 (社会福祉課内) |

| 高齢により福祉サービス等の支援を必要とする場合 | 福祉保健部 介護福祉課 |

福生市地域包括支援センター (地域により担当が変わります。市ホームページの内容を御確認ください。) |

| 障害により福祉サービス等の支援を必要とする場合 | 福祉保健部 障害福祉課 |

障害者自立生活支援センター すてっぷ |

| 精神障害者地域活動支援センター ハッピーウイング | ||

| ひとり親のため支援を必要する場合 | こども家庭部 こども家庭センター課 | |

| 児童を養育しており福祉サービス等の支援を必要とする場合 | こども家庭部 こども家庭センター課 |

(3) 賃貸住宅供給促進計画について

福生市内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(賃貸住宅供給促進計画)は、東京都策定の「東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」です。

東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画では、貸主の選択の幅を広げるとともに、借主の多様なニーズに応えるため、住宅確保要配慮者の範囲が広く設定されています。

- 住宅セーフティネット法で定める住宅確保要配慮者

・低額所得者

・被災者(発災から3年以内)

・高齢者

・身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他の障害者

・子ども(高校生相当以下)を養育している者 - 国土交通省令(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則)で定める住宅確保要配慮者

・外国人

・中国残留邦人

・児童虐待を受けた者

・DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者

・ハンセン病療養所入所者

・北朝鮮拉致被害者

・犯罪被害者等

・保護観察対象者等

・刑の執行のため刑事施設に収容されていた者等

・困難な問題を抱える女性

・生活困窮者

・国土交通大臣が指定する災害の被災者

・供給促進計画で定める者(次の3に掲げる者) - 東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画で定める住宅確保要配慮者

・海外からの引揚者

・新婚世帯

・原子爆弾被爆者

・戦傷病者

・児童養護施設退所者

・LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)等

・UIJターンによる転入者

・住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者

(4) 認定申請を取り下げる場合について

認定申請後、認定されるまでの間に何らかの理由により認定申請を取り下げる場合には、福生市の指定様式である「居住安定援助計画認定申請取下書」に必要事項を記載の上、担当窓口へ提出してださい。

ただし、システムに入力した申請内容に不備があり、市の審査において差戻しを受けている場合には、「居住安定援助計画認定申請取下書」の提出をせずにシステム上から認定申請を取り下げることができます。

-

居住安定援助計画認定申請取下書 (Word 16.6KB)

認定申請後に申請の取下げを行う場合に提出いただく福生市の指定様式です。

(5) 家賃低廉化、家賃債務保証料等低廉化、住替え等の補助について

令和7年10月現在、福生市では実施しておりません。

(6) 住宅扶助費の代理納付手続

生活保護受給中の方が居住サポート住宅に入居される場合、住宅扶助費(家賃)の代理納付が原則となっています。手続等については、福祉保健部 社会福祉課 生活福祉係に御相談ください。

(7) 改修費の補助・融資に関する案内

居住サポート住宅の運営に係る建物改修費の補助・融資について、福生市では実施しておりません。

次の団体で実施している事業を受けられる場合がありますので御覧ください。

(8) その他の関連する情報

- 住宅セーフティネット制度について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)

- 認定家賃債務保証業者の一覧(国土交通省ホームページ)(外部リンク)

- 東京都居住支援協議会ホームページ(外部リンク)

- 東京都の指定する居住支援法人の紹介(外部リンク)

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 まちづくり計画課 住宅係

〒197-8501 東京都福生市本町5

電話:042-551-1961